追風逐日:一場新能源的變革

本網訊(毛慶 程林 崔徐波)能源的開發(fā)利用,伴隨人類文明發(fā)展始終。進入21世紀以來,一個新能源從補充能源走向主體能源的時代,正在快速向我們走來……

從某種意義上說,一部人類的發(fā)展史,就是一部能源的開發(fā)利用史。

自從我們的祖先學會用火,人類便走出了茹毛飲血的時代。薪柴,是人類對能源的最初探索,之后的漫長歲月里,薪柴一直是人類生活的主要能源。直到18世紀中葉,英國人瓦特改良蒸汽機,以煤炭為主要能源的第一次工業(yè)革命吹響號角,人們開始尋找高能量密度、高熱值的能源類型,一場能源革命也隨之開啟。

1859年,美國賓夕法尼亞州打出了世界上第一口油井,石油工業(yè)就此發(fā)端,逐漸發(fā)展成為此后百余年間的“能源霸主”。

進入21世紀,以太陽能、風能、水能等為代表的清潔能源在全球獲得了空前的重視,新能源從補充能源走向主體能源、化石能源從主體能源走向保障能源的時代正在快速向我們走來。

在謀“變”中破局

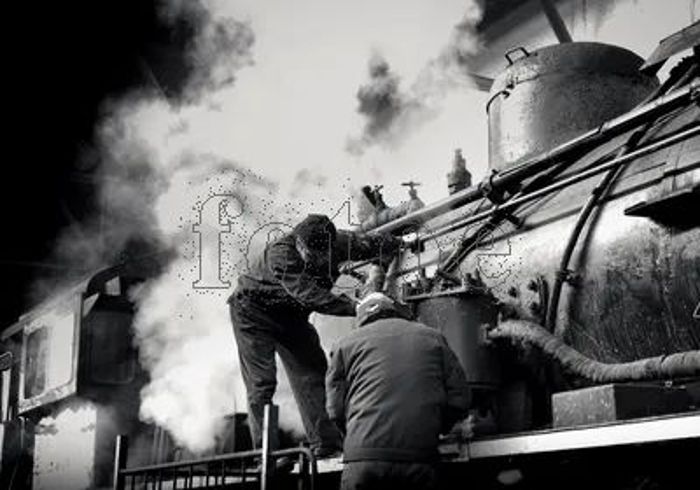

▲中國最后的礦山蒸汽機車? 攝影:鄒芻 FOTOE-12055671

1879年5月28日,上海虹口乍浦路的一間倉庫內,一臺10馬力的蒸汽機噴著白汽,電氣工程師畢曉浦操作著一臺與蒸汽機相連的自激式發(fā)電機,片刻后,弧光燈燃起光芒,瞬間照亮了老舊的倉庫,這是中國亮起的第一盞電燈。

彼時的大洋對岸,第二次工業(yè)革命正在展開,發(fā)電機逐步推廣,世界跨入“電氣時代”。

“電力”作為第二次工業(yè)革命的核心,極大地推動了社會生產力的發(fā)展,改變了人類的生活方式。大量一次能源如煤炭、石油等被轉換成便于利用和傳輸?shù)碾娔埽@也大大加劇了化石能源的消耗。

▲19世紀,德雷克上校(戴高帽者)在賓夕法尼亞州的泰斯維爾。1859年,德雷克在泰斯維爾開掘出世界第一口油井? ?文化傳播 FOTOE-10234126

化石能源具有不可再生性,而其自然分布受地質構造的影響又極為不均衡。對化石能源難以永續(xù)利用的憂慮和對最大程度獲取資源的渴望,伴隨著人類對這一能源開發(fā)利用的過程。直到1973年,第一次石油危機深刻改變了世界,直接導致美國的工業(yè)產能下降了14%,日本的工業(yè)產能下降了20%以上,所有工業(yè)化國家的生產力增長都明顯放慢。經此一役,人們深刻認識到能源安全的重要性。為保障能源安全,西方國家紛紛開始尋找替代能源,重視對可再生能源的探索。

除化石能源本身面臨的資源性困境外,人類環(huán)保意識的覺醒,也成為促使各國探索新能源的關鍵。

1860年以來,全球平均氣溫提高了0.4℃至0.8℃。政府間氣候變化專門委員會(IPCC)所做的氣候變化預估報告結論是,二氧化碳為溫室氣體的主要部分,其中90%以上的人為二氧化碳排放是在化石能源消費活動中產生的。

以化石能源為主的能源結構,具有明顯的不可持續(xù)性。許多國家把發(fā)展可再生能源作為緩解能源供應矛盾、應對氣候變化的重要措施。1997年,聯(lián)合國第三屆氣候變化大會通過的《京都議定書》,首次以國際性法規(guī)形式限制溫室氣體排放。

2015年,《巴黎協(xié)定》取代了《京都議定書》,明確提出要把全球氣溫升幅控制在2℃范圍內,并為1.5℃目標而努力;爭取在本世紀下半葉實現(xiàn)凈零排放的目標。

全球有130多個國家承諾在21世紀中期左右實現(xiàn)碳中和或凈零碳排放。這些國家的年排放量和經濟總量,占全球碳排放和GDP的比重均為90%左右,占全球人口比重為85%左右。全球范圍碳中和的共識與行動,標志著傳統(tǒng)工業(yè)化模式的落幕,和一個新的生態(tài)文明綠色發(fā)展時代的到來。

▲2018年6月3日,淮南水面光伏? 中國三峽新能源公司供圖

2020年,在第75屆聯(lián)合國大會上,中國宣布了“努力爭取在2030年以前達到二氧化碳排放峰值,以及在2060年以前實現(xiàn)碳中和的目標”。

無論從能源量級、能源結構還是能源增長的需求來看,作為世界上最大的以煤電為發(fā)展基礎的中國,控制能源電力行業(yè)的碳排放,是貫徹落實“30·60”雙碳目標的關鍵。

“30·60”目標提出后不到半年,中央首次提出構建以“新能源”為主體的新型電力系統(tǒng),引發(fā)業(yè)內關注,此舉被認為是中國努力奔赴“雙碳”目標的重大舉措。

盡管我國的新能源開發(fā)利用起步較晚,但發(fā)展速度較快。國家能源局相關數(shù)據顯示,截至2023年6月底,我國可再生能源裝機已達13.22億千瓦,約占我國總裝機的48.8%,歷史性超過煤電。

▲光伏+“治沙”

中國能源研究會學術顧問周大地認為,“能源低碳化意味著從供應方到消費方,全部都要進行系統(tǒng)性轉變,這一轉型過程中有大量創(chuàng)新需求,對于中國的能源企業(yè)是一個新機遇,能源行業(yè)要大膽參與低碳能源的生產發(fā)展、技術研發(fā)、市場推廣等。”

推動碳減排,推進能源結構轉型,大力發(fā)展低碳能源替代傳統(tǒng)化石能源,成為能源企業(yè)業(yè)務轉型的必由之路。

站在時代變化的十字路口,過去三十年間,三峽集團從長江出發(fā),不斷“闖灘”“破浪”,在穿越能源叢林中,追“風”逐“日”,完成了從單一水電向綜合性“綠能”開發(fā)的轉變,實現(xiàn)了跨越式發(fā)展的同時,也在不斷變革中得到了升華。

▲江蘇響水近海風電場? 三峽傳媒公司供圖

截至2022年底,三峽集團國內新能源裝機容量超2900萬千瓦,“風光三峽”全面建成,其中海上風電裝機容量約488萬千瓦,居全國第一。

順勢而為者,方有所成。2022年,三峽集團可再生能源年發(fā)電量穩(wěn)居世界第一,為促進經濟社會全面綠色發(fā)展提供著強勁動能。

在謀“新”中成長

一個國家的能源體系,與其自然資源稟賦密切相關。長期以來,“富煤、貧油、少氣”的資源特點決定了我國以化石能源為主的能源消費結構,也由此帶來了諸多問題。

▲新疆克拉瑪依百里油區(qū)? 視覺中國-VCG211361821509

1978年改革開放后,中國經濟發(fā)展迅猛。飛速發(fā)展同時,新的挑戰(zhàn)日益顯現(xiàn)。其中一個顯著矛盾是,中國發(fā)電量增速和落后的能源供應體系已遠遠跟不上國內生產總值和工業(yè)增加值的增速。

1992年,中國發(fā)電量僅為7540億千瓦時,為美國(30750億千瓦時)的四分之一。

在四川,上世紀80年代普遍實行每周“停三保四”措施,但依舊保不住每周用電四天。在江蘇則是“停二保五”,實際上也保不了五天。

在改革發(fā)展和能源安全問題凸顯的大背景下,我國開始解決滯后的能源體系問題,而其中的關鍵就是提高可再生能源的供應量。

一方面,已勘察50年、論證40年的長江三峽水利樞紐工程被正式提上了日程,中國水電迎來長達30年的黃金發(fā)展期。另一方面,中國也開始加大包括風力發(fā)電、光伏發(fā)電在內的新能源布局和發(fā)展力度。

▲三峽陽江海上風電項目? 三峽能源供圖

在新能源的探索階段,中國的開發(fā)重心之一是風電。但彼時,國內相關技術一片空白,想要點燃中國的風電夢想,尚需外部力量推動。

1986年,山東榮成馬蘭風電場引進了3臺丹麥公司的先進機組,建立了我國第一座陸上風電場。得益于當時三峽工程“引進消化吸收再創(chuàng)新”的探索經驗,1998年,中國第一臺國產大型風電機組S600亮相新疆達坂城,這是中國風電設備國產化的開始,它以0.6兆瓦的單機規(guī)模標記了中國風電裝備發(fā)展的起點。

到2003年,我國的新能源體系已包括了風能、太陽能、生物質能等多種形式,但規(guī)模依然很小,僅占全國一次能源總消費量的3%。

新能源的理想美好卻微弱,直到一個重磅信號劃破了寂靜。

我國2005年制定、2006年1月正式實施的《可再生能源法》,從法律制度上確立了優(yōu)先發(fā)展可再生能源的戰(zhàn)略,為風電行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的法律環(huán)境。

為了貫徹落實《可再生能源法》,我國相繼制定了可再生能源電價政策、上網收購制度、費用分攤制度、稅收減免制度,基本形成了較為完整的支持可再生能源發(fā)展的法律政策體系。

政策鼓勵下,僅2007年,中國風電新增裝機容量,就超過了過去20年的總和。

此時,隨著第一輪電力體制改革完成,廠網分開的市場體系讓發(fā)電側激烈競爭的格局日漸形成。針對發(fā)展難題,三峽集團深入調研分析,最終提出,要在全力保證三峽三期工程完美收官、抓好金沙江梯級電站建設籌備工作的同時,從水電開發(fā)向風電、光伏發(fā)電等清潔能源開發(fā)轉變,建成國際一流的清潔能源集團。

自此,三峽集團開始涉足新能源領域。2006年11月底,三峽集團進軍新能源的第一個項目——浙江慈溪49.5兆瓦風電場示范工程正式開工建設,結束了浙江寧波在新能源開發(fā)利用中沒有風電的歷史。

▲慈溪風電場? 視覺中國-VCG11403202216

盡管2009年我國新增風電裝機首次實現(xiàn)世界第一,風電產業(yè)發(fā)展迎來黃金期,但那時風電設備國產化程度和制造水平仍處于跟跑階段。

產業(yè)高速發(fā)展離不開堅實的技術基礎,因此關鍵核心技術的突破勢在必行。與陸上風電相比,海上風電面臨復雜海況、鹽霧腐蝕、海浪荷載、臺風破壞等一系列難題挑戰(zhàn),技術難度遠比陸上風電復雜,是檢驗風電產業(yè)技術能力的試金石。

2008年,由三峽集團所屬上海院勘測設計的上海東海大橋海上風電項目正式開工,這是我國第一個大型海上風電項目,也是亞洲首個海上風電場,開啟了海上風電“本土化適應性設計”,中國的海上風電自此走上了一條科技自立自強的探索之路。

▲東海海上風電二期? 上海院供圖

光伏產業(yè)的發(fā)展情況同樣一波未平一波又起。隨著2009年全球金融危機、2012年歐洲“雙反”沖擊等影響,國際市場降溫的同時,國內市場的迅猛發(fā)展遠遠超過了政策預期,導致財政補貼難以為繼。光伏行業(yè)必須逐漸擺脫對政策和補貼的依賴,過渡到平價時代。

2018年12月29日10時18分,中國首個大型平價上網光伏項目——三峽集團青海格爾木50萬千瓦光伏“領跑者”電站正式并網發(fā)電,替代煤電的平價清潔能源正式走進千家萬戶。

▲三峽能源格爾木光伏領跑者電站

格爾木項目緣何做到低于當?shù)厝济簶藯U電價?一個重要原因是,建設中突破了傳統(tǒng)投資、技術、用地等制約因素,探索出適合國內光伏項目的工程建設和技術實施方案。從固定可調支架和平單軸跟蹤支架的創(chuàng)新使用,到“雙面單晶PERC組件+1500V組串逆變器”的靈活搭配,再到“集中監(jiān)控、統(tǒng)一管理”的集控運維模式,全生命周期的精益運行,成為格爾木光伏“領跑者”項目降本增效的“良方”。

由此出發(fā),三年后,我國光伏發(fā)電全面進入平價上網時代。

2021年,國家發(fā)展改革委發(fā)布《關于2021年新能源上網電價政策有關事項的通知》要求,自2021年8月1日起,對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項目和新核準陸上風電項目,中央財政不再補貼,實行平價上網。

至此,伴隨中國光伏產業(yè)發(fā)展長達20余年的補貼政策徹底消失,行業(yè)進入完全依靠自主發(fā)展的新時期。

▲三峽陽江海上風電項目? 三峽能源供圖

近年來,隨著我國首個百萬千瓦級海上風電項目三峽陽江沙扒海上風電場、長三角地區(qū)首個新能源大型風光基地三峽能源安徽阜陽南部120萬千瓦風光儲基地、全球最大規(guī)模“沙戈荒”風電光伏基地庫布其沙漠鄂爾多斯中北部新能源基地等一大批新能源項目的快速建成,我國以風電、光伏發(fā)電為代表的新能源發(fā)展成效顯著,裝機規(guī)模穩(wěn)居全球首位,發(fā)電量占比穩(wěn)步提升,成本快速下降,新能源正在崛起。

國家能源局數(shù)據顯示,2023年1-6月份全國可再生能源新增裝機1.09億千瓦,已經超過了化石能源。而這也意味著,新能源已不“新”了,它將逐步朝著常規(guī)能源方向邁進。

然而,新能源發(fā)電出力具有間歇性、隨機性、波動性,這些特性在極端天氣、電力負荷頂峰等不確定性因素的影響下日益突出,使電力可靠供應面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

儲能是解決上述問題的關鍵一環(huán),是支撐清潔低碳、安全高效、適應高比例新能源的新型能源體系的重要技術和基礎裝備。

▲內蒙古呼和浩特抽水蓄能電站上下水庫全景

從20世紀90年代以來,三峽集團先后參與了北京十三陵、內蒙古呼和浩特等抽水蓄能電站的投資建設。2015年6月23日,呼和浩特抽水蓄能電站所有機組全部投產發(fā)電,從籌建到投產的十余年間,我國對抽蓄電站主體的限制還未放開,因此,該電站也成為我國探索抽蓄電站建設管理體制多元化的有益探索。

隨著新能源調峰、備用需求的突顯,在國家放開對抽水蓄能投資主體的限制之后,三峽集團主動服務國家能源戰(zhàn)略,積極拓展抽水蓄能業(yè)務。

▲長龍山抽水蓄能電站? 攝影:崔徐波

2022年6月30日,三峽集團首個投資建設的長龍山抽水蓄能電站全部機組投產發(fā)電,并以每年24.35億千瓦時的發(fā)電量參與調峰。

隨著青海格爾木南山口、安徽石臺、重慶奉節(jié)菜籽壩等抽水蓄能電站的陸續(xù)核準、開工建設,三峽集團抽水蓄能業(yè)務已基本形成“投產一批、開工一批、儲備一批”的滾動開發(fā)格局,而在打造世界最大清潔能源走廊的歷程中積累的世界一流的水電建設管理經驗、技術自主創(chuàng)新成果、水電全產業(yè)鏈人才也為抽水蓄能電站的開發(fā)運營貢獻了力量。

在謀“實”中擔當

實現(xiàn)能源電力的清潔轉型,不僅是破解日益嚴峻的能源、環(huán)境問題的需要,也是兌現(xiàn)“30·60”雙碳目標承諾的需要,更是實現(xiàn)高質量發(fā)展和生態(tài)文明建設的重要途徑和關鍵所在。伴隨風電補貼退坡,降低度電成本成為風電發(fā)展的必要目標,而風機大型化是達成該目標最主要的途徑。

▲16兆瓦風機吊裝

2023年7月19日,全球首臺16兆瓦海上風電機組在福建北部興化灣海域順利完成并網發(fā)電。這是目前全球范圍內單機容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的風電機組。

“應用更大的風電機組,能夠節(jié)省用海面積、提高發(fā)電效率、降低安裝施工成本等,繼而推動項目整體度電成本下降。”三峽集團所屬福建能源投資有限公司前執(zhí)行董事雷增卷舉例說,相較于兩臺8兆瓦風機而言,16兆瓦風機發(fā)電量可以提升6%以上,總體推算,項目度電成本能降低12.5%左右。

▲福建三峽海上風電國際產業(yè)園全景 ?三峽集團福建公司供圖

從16兆瓦海上風電機組吊裝位置向西南行進60海里,便來到了福清江陰港。福建三峽海上風電國際產業(yè)園就坐落在江陰港附近。

時至今日,這里已陸續(xù)下線10兆瓦、13兆瓦、13.6兆瓦、16兆瓦海上風電機組,不斷刷新著中國風電裝備的新紀錄,而更大容量的風機還在持續(xù)研制中。

2017年,這里還只是千畝沙地。幾年時間,園區(qū)已形成了集技術研發(fā)、設備制造、檢測認證等為一體的海上風電國際產業(yè)園,風機、電機、葉片、鋼結構件等上下游配套企業(yè)相繼落地,不斷延伸出一條條全新產業(yè)鏈,年產值突破百億。

福建風電產業(yè)喜訊頻傳背后,印證的則是新能源驅動的新型現(xiàn)代化路徑的優(yōu)勢。

三十年來,三峽集團服務服從國家“雙碳”戰(zhàn)略,大力發(fā)展清潔能源,始終堅持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展,深入踐行ESG理念,著力實現(xiàn)經濟效益、社會效益和生態(tài)效益相統(tǒng)一,努力創(chuàng)造經濟、社會和環(huán)境最優(yōu)綜合價值。

在八百里秦川黃土地上,因礦設市、因煤而興的陜西銅川,隨著煤炭資源逐漸枯竭,如今,已經鮮少以“礦城”的名字出現(xiàn)在人們面前。

▲陜西銅川光伏電站

不過,銅川地處關中平原向黃土高原的過渡地帶,適中的海拔高度和充足的光照條件,則給了銅川發(fā)展光伏發(fā)電得天獨厚的條件。

2018年,國家首批光伏技術領跑500兆瓦基地項目落戶銅川,三峽集團所屬三峽能源與隆基清潔能源合作中標的1號基地,建成了銅川光伏技術領跑者基地宜君縣峽光250兆瓦光伏發(fā)電項目。這座光伏電站占地9600余畝,在2020年前,是國內單體規(guī)模最大的光伏電站之一。

面對高質量發(fā)展的時代考題,三峽集團銅川基地沒有滿足于在光伏主業(yè)上持續(xù)領跑,而是在光伏+生態(tài)農業(yè)+生態(tài)旅游+扶貧等賽道上謀劃新的領跑。

這無疑是銅川綠色低碳轉型發(fā)展的重要節(jié)點。如今,200多座數(shù)字大棚里規(guī)劃種植蔬菜和高附加值的果樹,光伏陣列間正在試種各類樹種和農作物并做長期觀測,綠色的農田和深藍色的光伏板交織,構成了一幅現(xiàn)代化新農村的圖景。

新能源的變革不僅為鄉(xiāng)村振興和農村現(xiàn)代化找到新的突破口,探索更多綠色能源開發(fā)路徑,更為推動社會高質量發(fā)展提供了源源不斷的綠色動能,也為重塑產業(yè)鏈,催生新經濟體系激起了一池春水。

▲烏蘭察布三峽現(xiàn)代能源創(chuàng)新示范園 攝影:徐強

內蒙古烏蘭察布市各類礦產資源富集,過去一直以綠色冶金為核心產業(yè)。隨著能源結構調整和產業(yè)結構轉型升級的要求,如何推動烏蘭察布向以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導向的高質量發(fā)展的新路轉變,成為一大難題。

在“追風逐日”的實踐中,三峽集團與內蒙古自治區(qū)、烏蘭察布市政府溝通協(xié)商,打造能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的模式創(chuàng)新平臺、能承擔重大科研任務的科研創(chuàng)新平臺。

2021年4月,三峽集團在烏蘭察布察哈爾高新技術開發(fā)區(qū)建設“源網荷儲一體化”研發(fā)試驗基地,從新能源比例逐步提高的新型電力系統(tǒng)技術需求出發(fā),從“源網荷儲”多層面打通新能源100%消納的關鍵環(huán)節(jié)。

目前,該試驗基地已經創(chuàng)造了國內容量最大功率路由器示范工程投運、兆瓦時級固態(tài)鋰離子電池儲能關鍵技術及工程應用、國家首臺(套)重大技術裝備——飛輪儲能系統(tǒng)完成聯(lián)調等多個“國內之最”和“行業(yè)首次”紀錄,為電力系統(tǒng)所需要的規(guī)模化儲能技術發(fā)展提供了強有力的科技支撐。

▲白鶴灘航拍 攝影:謝雷

以風光為盾,守護綠水青山。新時代,三峽集團秉承新發(fā)展理念,深刻理解把握“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”和“碳達峰、碳中和”內涵,讓藍天白云常在、綠水青山永駐。

從新中國成立之初改善環(huán)境、改善能源結構的訴求,到“推動構建人類命運共同體的責任擔當,和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展”的宏偉藍圖,中國在能源領域落后、學習、追趕,直到與先進國家齊頭并進,更重要的驅動力,是國家的決心、信心,是產業(yè)內生的驅動力。

過去30年,一次又一次時代留聲,一項又一項新業(yè)務、新領域的突破,三峽集團踏上的這條人與自然和諧共生的中國式現(xiàn)代化道路的前景,也在穿越能源發(fā)展周期的過程中漸漸清晰。未來的世界將是什么顏色的?這取決于人們的決心與恒心。

下一個30年,三峽集團仍將堅定不移繼續(xù)走綠色低碳之路,在并不遙遠的未來,我們一定會看到新的驚喜。

編輯:喻清卿 楊思恒